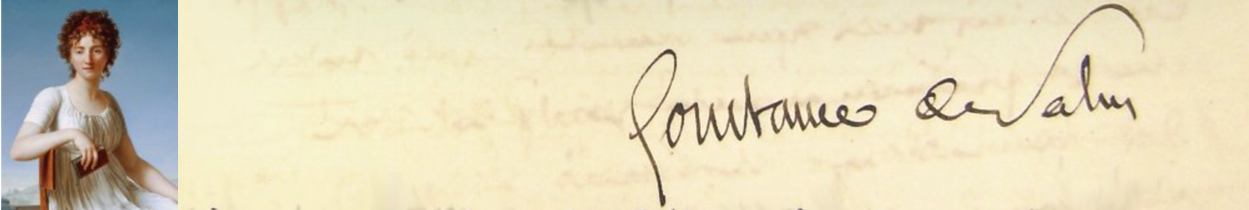

Constance de Salm, ihre Korrespondenz und die Projektphasen

Lange Zeit vergessen, seit einigen Jahren wiederentdeckt, war Constance de Salm (1767-1845) zu ihren Lebzeiten eine der erfolgreichsten französischen Schriftstellerinnen. Geboren in Nantes als Constance Marie de Théis, veröffentlichte sie schon als 18-jährige erste Essays. 1794 gelang ihr der große Durchbruch mit dem Libretto zum Musikdrama »Sapho«. Bis zu ihrem Tod folgten zahlreiche weithin beachtete Gedichte und Lobschriften sowie ein Roman (»Vingt-quatre heures de la vie d’une femme sensible«). In ihren Werken bezog Constance de Salm Stellung zu aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen, u. a. der Bildung der Frau und ihrer Rolle in der Gesellschaft. Constance de Salm war außerdem die erste Frau, die in den erlesenen Kreis des Pariser Athénée des arts, einer Künstler- und Gelehrtenvereinigung, aufgenommen wurde.

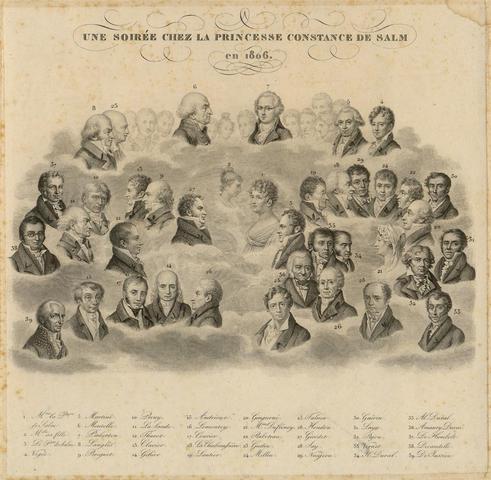

In ihrem Pariser Salon sammelte Constance de Salm einen illustren Freundeskreis um sich. Wöchentlich trafen sich bei ihr Schriftsteller, Schauspieler, Künstler, Wissenschaftler und Journalisten, um über aktuelle Fragen der Literatur, über Theater und Politik zu diskutieren, Gedichte vorzutragen und Musik zu machen. Mit vielen ihrer Freunde verband Constance de Salm außerdem eine berufliche Beziehung: Der Musiker Martini komponierte u. a. die Musik zu ihrer »Sapho«, der renommierte Verleger Didot publizierte eine ganze Reihe ihrer Werke. Eine bereits während des Premier Empire entstandene Druckgraphik zeigt Constance umgeben von Freunden und Briefpartnern.

Nach der Scheidung von ihrem ersten Ehemann, dem Arzt Jean-Baptiste Pipelet, mit dem sie eine Tochter, Clémence Agathe (kurz »Clémentine« oder »Minette«, 1790-1820), hatte, heiratete sie im Jahr 1803 den Altgrafen und späteren Fürsten Joseph zu Salm-Reifferscheidt-Dyck. Von nun an verbrachte Constance de Salm eine Hälfte des Jahres auf Schloss Dyck im Rheinland, gelegentlich auch in ihrem Aachener Stadthaus, die andere Hälfte in Paris. Während der folgenden Jahrzehnte bis zu ihrem Tod stand sie in regem Briefkontakt mit ihren Pariser Freunden und Bekannten.

Durch diese Briefe hielt sie ihr weit verzweigtes Netzwerk aufrecht, pflegte Freundschaften und Kontakte, brachte Publikationsvorhaben auf den Weg und hielt sich über zahlreiche Belange des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens in Paris auf dem Laufenden. Wie in einem »virtuellen Salon« (Christiane Coester) führt diese Korrespondenz die im Kreise der Constance de Salm geführten Diskussionen fort und bietet so einzigartige Einblicke in den Pariser Literatur- und Wissenschaftsbetrieb dieser Jahre. Darüber hinaus geben die Briefe Aufschluss über Voraussetzungen und Bedingungen weiblicher Autorenschaft und veranschaulichen Mechanismen von Netzwerken und Transferprozessen zwischen dem Rheinland und Frankreich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Der Briefbestand und das Erschließungsprojekt des Deutschen Historischen Instituts Paris

Constance de Salm war davon überzeugt, dass ihr umfangreicher Briefwechsel eine breitere Öffentlichkeit interessieren könnte. Sie unternahm daher Bemühungen, diese in Buchform herauszubringen und auf diese Weise für die Nachwelt zu bewahren. Für die von ihr geplante Edition ließ sie zahlreiche Kopien anfertigen; zustande kam jedoch nur eine etwa dreißig Briefe umfassende Ausgabe. Die unter dem Titel »Correspondance générale« geplante Gesamtausgabe ihrer Briefe gibt es nicht.

Der aus dem Briefwechsel zwischen Paris und dem Rheinland entstandene Archivbestand gelangte als Schenkung 1960 ins Archiv der Société des Amis du Vieux Toulon et de sa Région im südfranzösischen Toulon. Diese Schenkung kam von der Baronin Montfort de Francq, einer Nachfahrin Constance de Salms. Die Tochter der Constance de Salm, Clémence Agathe, hatte 1812 einen Baron de Francq geheiratet.

Dieser reichhaltige Bestand umfasst etwa 7000 Briefe (Originale und Abschriften) von und an etwa 150 Briefpartner. Er bildet die Grundlage eines Erschließungsprojektes am Deutschen Historischen Institut Paris, das von der damaligen Direktorin Prof. Dr. Gudrun Gersmann 2010 initiiert worden war. Das Ziel der Projektgruppe, bestehend aus Florence de Peyronnet-Dryden (Leitung), Dr. Eva Dade, Eva Knels und Hannah Schneider, war es, die umfangreiche Korrespondenz der Constance de Salm wissenschaftlich zu erschließen und der Forschung zugänglich zu machen. Dazu wurde der Bestand aus Toulon im Jahr 2010 auf Initiative und mit Mitteln des DHIP gescannt und liegt seither in digitalisierter Form vor. Jeder einzelne Brief wurde anschließend mithilfe eines an der Universität Trier entwickelten Forschungs- und Datenbanksystem erfasst, inhaltlich ausgewertet und mit den entsprechenden Bildern verknüpft. Die als Ergebnis dieser ersten Arbeitsphase Ende 2013 vorgestellte Datenbank enthielt alle Dokumente (Briefe und andere Akten) aus Toulon, die Constance de Salm und ihr Werk betreffen; es wurden lediglich spätere, nicht direkt relevante Unterlagen (z. B. über die Nachfahren der Familie de Francq im 19. Jahrhundert) nicht mit einbezogen.

Erweiterung des Bestandes

Im Frühjahr 2013, nach Abschluss der Erschließungsarbeiten aus dem Touloner Bestand, wurde in einem französischen Antiquariat ein weiterer großer Bestand mit Briefen und wichtigen Familienunterlagen entdeckt. Nachforschungen ergaben, dass auch dieser Bestand ursprünglich aus Toulon stammte, von einem Nutzer des dortigen Archivs jedoch entliehen und nie zurückgegeben worden war.

Der Bestand konnte glücklicherweise von Nachfahren der Familie zu Salm-Reifferscheidt-Dyck erworben und Ende 2013 mit Mitteln des DHIP ebenfalls digitalisiert werden. Ein Kooperationsvertrag zwischen dem Deutschen Historischen Institut und den Vereinigten Adelsarchiven im Rheinland e.V. (denen das Archiv Schloss Dyck angehört) stellte die Weichen für ein zweites Projekt: Dank der Mithilfe des LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum, das die Koordination für die Vereinigten Adelsarchive übernahm, konnte so ab 2014 der zweite Bestand mit über 3000 Briefen nach dem Modell des ersten Projekts erschlossen werden.

Der Bestand (Werkmanuskripte, umfangreiche Korrespondenzen, Unterlagen) vervollständigt den Fonds Salm und ermöglicht neue Blickwinkel auf die Schriftstellerin. So waren etwa aufgrund des ersten Bestandes die vorrevolutionäre Zeit und die Jahre vor ihrer Ehe mit Joseph zu Salm-Reifferscheidt-Dyck kaum repräsentiert – eine Lücke, die durch den zweiten Bestand geschlossen werden konnte, der zahlreiche Unterlagen zu privaten Angelegenheiten wie Scheidung und Wiederverheiratung, Familienprozesse und zum gewaltsamen Tod ihrer Tochter bereithält. Des Weiteren finden sich dort mehrere Bände mit Abschriften zeitgenössischer Rezensionen sowie verschiedenen Korrespondenzen, die die Autorin selbst in Vorbereitung auf die nie zustande gekommene Gesamtausgabe ihrer Briefe zusammengestellt hatte. Angesichts der zahlreichen Dubletten wurde bei der Bearbeitung des zweiten Bestands auf die Aufnahme jedes einzelnen Dokuments verzichtet. Das Augenmerk richtet sich hier besonders auf neue Dokumente oder wichtige Abschriften, die etwa als Stütze zur Entzifferung schwieriger Handschriften im bereits aufgenommenen Original dienen.

Erfassung, Erschließung und Veröffentlichung wurden mit Hilfe der virtuellen Forschungsumgebung FuD, entwickelt von der Universität Trier, realisiert (siehe auch Projektpartner).

2011-2013: Projektgruppe bestehend aus Florence de Peyronnet-Dryden, Dr. Eva Dade, Dr. Eva Knels und Hannah Schneider

2014-2015: Projektgruppe bestehend aus Florence de Peyronnet-Dryden, Sabine Breihofer, Dr. Eva Dade und Dr. Alice Habersack

Überarbeitung, Datenkuratierung und Fairification

In einem weiteren Projektabschnitt seit 2019 wurde die Datenbank um Nachträge erweitert und technisch aktualisiert. Ebenso wurde die Weboberfläche an aktuelle Erfordernisse angepasst und unter WordPress neu gestaltet. Eine Anmeldung zur Nutzung der Datenbank ist nicht mehr notwendig, alle Scans sind ohne Wasserzeichen online einsehbar. Um die Nutzung im französischsprachigen Raum zu ermöglichen, wurden alle Texte der Website und die Datenbankfelder übersetzt. Die Korrespondenz kann nun unter einer französischen Weboberfläche konsultiert werden. Die Zusammenfassungen der Briefe werden ebenfalls nach und nach übersetzt. Zugleich wurden die Erschließungsdaten aus dem Projekt mit Normdaten angereichert: Die Personenamen sind mit ihren GND- und VIAF-Einträgen verknüpft, die Ortsangaben mit der URL von GeoNames. Die Erschließungsdaten wurden außerdem in den Briefverbundkatalog correspSearch, eingespielt und die angereichterten Daten bei Zenodo hinterlegt (DOI 10.5281/zenodo.5707822). Weitere Informationen: https://dhdhi.hypotheses.org/6646.

2019- : Projektgruppe bestehend aus Dr. Mareike König (Projektleitung), Florence de Peyronnet-Dryden (Erweiterungen), Hippolyte Souvay (Datenanreicherung), Célia Burgdorff (Übersetzungen), Dr. Pauline Spychala, Sébastien Baye und Chloé Dilé (Transkriptionen und Edition).

Fortlaufend werden ausgewählte Briefe aus der Korrespondenz von Constance de Salm mit Handwritten Text Recognition-Methoden semiautomatisch transkribiert und dann in TEI/XML angereichert und auf der Plattform Digital Scholarly Editions – DiScholEd zugänglich gemacht. Der Bestand wird fortlaufend bearbeitet und ergänzt: https://discholed.huma-num.fr/exist/apps/discholed/index.html?collection=cds

Parallel werden die deutschen Inhaltsangaben mit DeepL ins Französische übersetzt und in der Datenbank publiziert. Der Schwerpunkt liegt hier auf den von Constance de Salm geschriebenen Briefen.

Constance de Salm auf Mastodon: @constance_de_salm@fedihum.org